黄道周(1585-1646),字幼玄、细遵,福建漳浦铜山(现东山县)人。因他自幼读书于福建东山以南海岛上铜山石屋之中,故又自称石斋先生。他博学多才,致力于儒学,好诗文,精天文、历数、又擅绘画。天启二年进士,历官翰林院修撰,詹事府少詹事。南明隆武时,任吏部兼兵部尚书、武英殿大学士。

黄道周虽是个政治家,但其文学、书画俱佳,其在书法方面的成就,更深得后人称赞。书法史上,将他认为是明代具有独立性和开创性的首屈一指的书法大家,沙孟海先生认为黄道周在明代书家中是“可以夺王铎之席的”,“在‘二王’之外另辟一条途径出来”。他以魏晋为宗,峭立劲遒,行笔严峻方折,不偕流俗,亦如其人,刚直不阿。他真、行、草、隶诸体皆擅。真书方方正正,规整之中有古隶遗意;行书风格瑰丽,气韵胜人,古拙而有奇趣;草书豪放,变化多端,浑厚苍茫;他的行草书,上溯魏、晋,下行唐、宋,熔铸古人,自成一家,开后世雄强之书风,对后来的沈曾植、潘天寿、沙孟海、来楚生等大家的影响很大。

余观黄道周的书法,行草书最见个性,草书的“意大于法”,这也适合他的驰纵性情。窃以为,要深刻地理解黄道周的行草书,首先必须看到其如何撇开唐宋后再深入发展的。“所谓意气密丽,如飞鸿舞鹤,令人叫绝!”这就是黄道周行草书“豪迈不羁的刚刚之美”基本骨架。虽是行草书,但贯注着汉隶的血液,带圆润的隶意,扁横的隶势,正是说明了黄道周融隶于行草的“间出己意”的创造精神。在当时,帖学书作或纤秀或板滞已经成了两大痼疾。而他则独具慧眼,声言“书字以遒媚为宗,加以浑深,不坠佻靡,便是上流矣”。这正与他刚正不阿、不流凡俗的人品相似,他剔除秀媚刻板,表现出古而不怪的鲜明个性。

因此,笔者从其行草书出发,结合个人的临帖感受,谈谈其艺术历程的形成以及行草书艺术风格。

一、艺术历程:“学问为先,研艺悦情”

我们认为,中国书法作品的流传,许多是靠收藏者和名家的传扬,然后才向社会传播的。黄道周对中国书法经典法则融会吸纳的基本发展趋势是“传承-反拨-传承”。如果从中国书法审美的普遍标准和大众情趣着眼,他的前、后期作品更加符合传统,而中间时间段的作品更加富有个性。

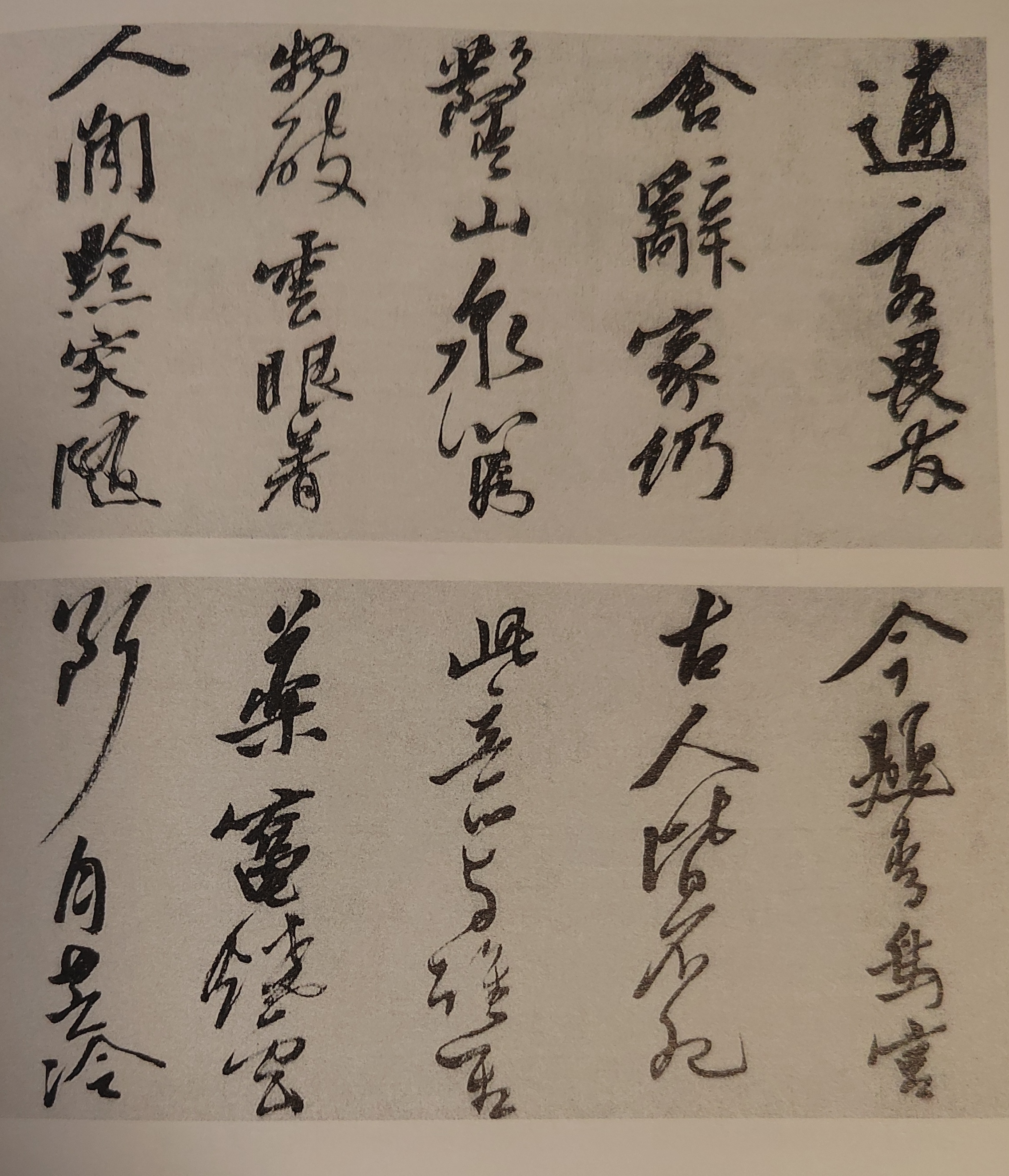

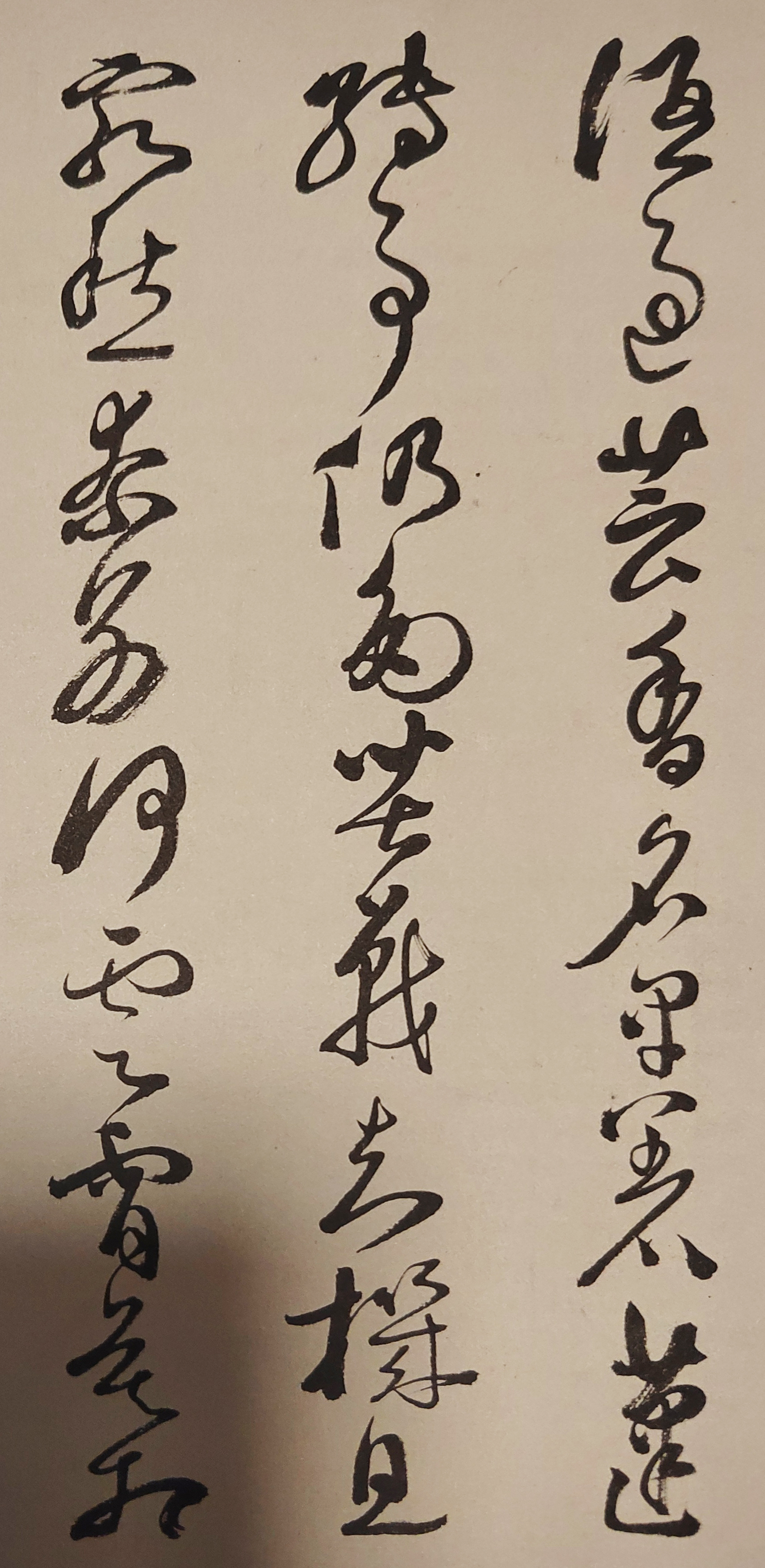

《奉张耀之诗卷》局部图

黄道周入仕很晚,知名也晚,要寻找他最初接触书法时的作品很难。根据现有材料,在青年时期,性情便比较严谨。书法艺术方面,从他现存最早的《奉张耀之诗卷》(如上图)可以看出,他对苏东坡书体的浸馈已经十分深入。黄道周在以后的论书文字里把苏东坡与王羲之相提并论,可见出苏东坡书法在他心里的份量。

后来,黄道周曾经回顾他以前的书法状态:“余自归山来,作书不逮往时,而泛应益众,犹君山(桓谭)之笛,安道(戴逵)之琴,时时不拒耳。”(《黄漳浦集·书品论》)

天启二年(1622年),黄道周与倪元璐、王铎同进士及第,因为志趣和修养的接近,成为他们三人经常琢磨切磋的“日课”,也成为他们互相学习、互相砥砺的内容,黄道周便专攻苏东坡,倪元璐用意干颜真卿,王铎则精骛王羲之。

崇祯五年(1632年),在黄道周的书法生涯里是一个重要的年份,大量作品产生在此年。黄道周谈到过他作书时的环境和心情:“著述意倦,讲论期疏,风日气调,笔研麑俱采,属致及之,似有波澜。”(《黄漳浦集·书品论》)

黄道周居乡的生活,在清苦中也有趣味,他的书法在这时期更加得到远近知者的欣赏。《丙子秋送省试二首诗扇》也是此时期作品,扇面为楷书,字势紧密而点画朴茂,间露拙意。黄道周小楷崇尚古意,而非一味流丽,与赵子昂以来之风尚别开一面。

《丙子秋送省试二首诗扇》图

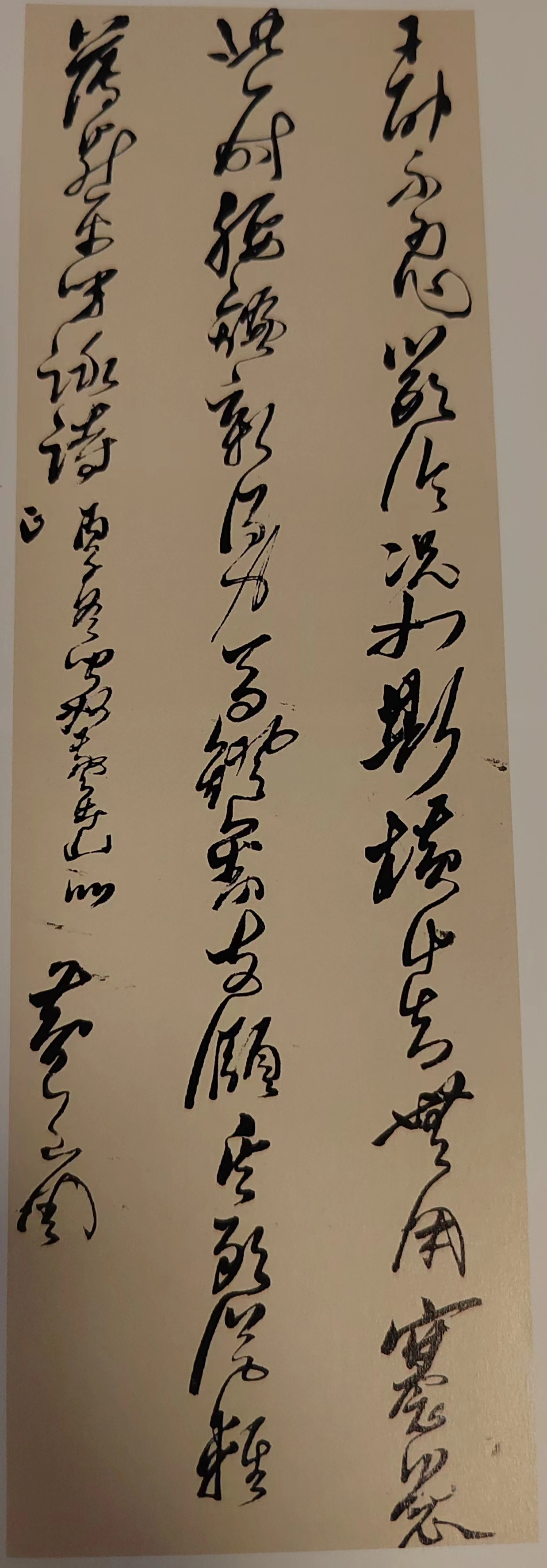

黄道周性格耿直,言辞犀利,故遭人诬陷,被罢贬多次。但在贬期间,他而仍以国家为念。例如从立轴作品《闻奴警出山诗轴》看出。他写道“腰镰新得力,马镫旧支颐”,此草书作品气势凌厉,充分体现了为国不惜赴汤蹈火的意气。墨色也在字势变换中得枯润之趣,十分自然,分寸得体,署款处小字两行与全幅之庙堂大气也亦成随意之变。

《闻奴警出山诗轴》图

从性格来看,黄道周秉承为最高统治者服务的“纲常”,并且也不屈不挠地践行这一本色,因此,他的书法艺术的鲜明个性也与他的人生履历颇为相似。实际上,他既不能得到当朝最高统治者的信任,但又要坚持本来的初心,这样的精神状态,比起前朝最优秀的书法家和士大夫例如王羲之、苏东坡都要复杂而艰难。我们也在黄道周现存的书法艺术里,感受到其中这些更为复杂的元素。纵使前贤遗范的雍容、平静、优美等状态他也会偶尔体现,但更多的表现还是在其经历不平里显示其掩藏不住的生涩倔犟之态。

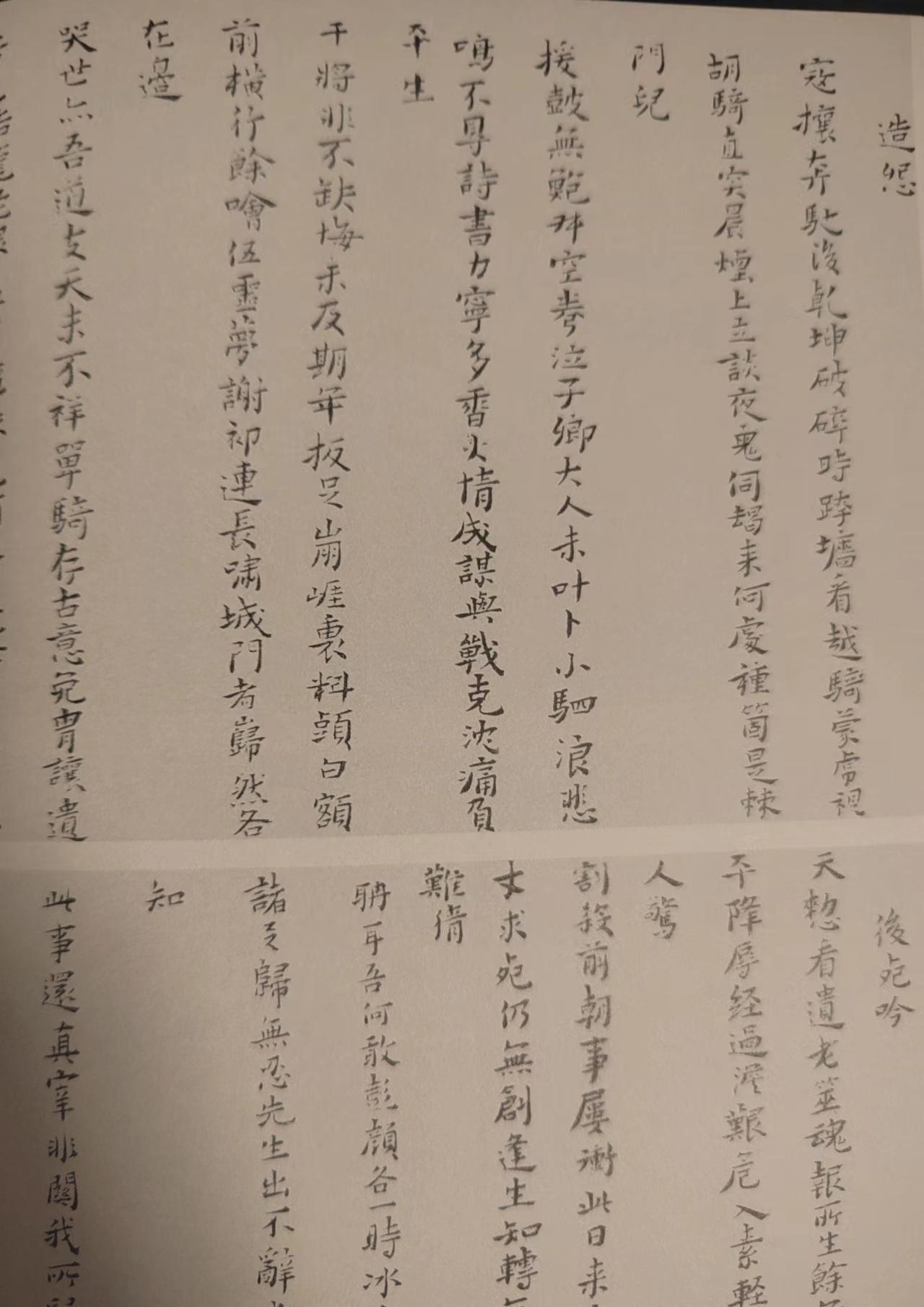

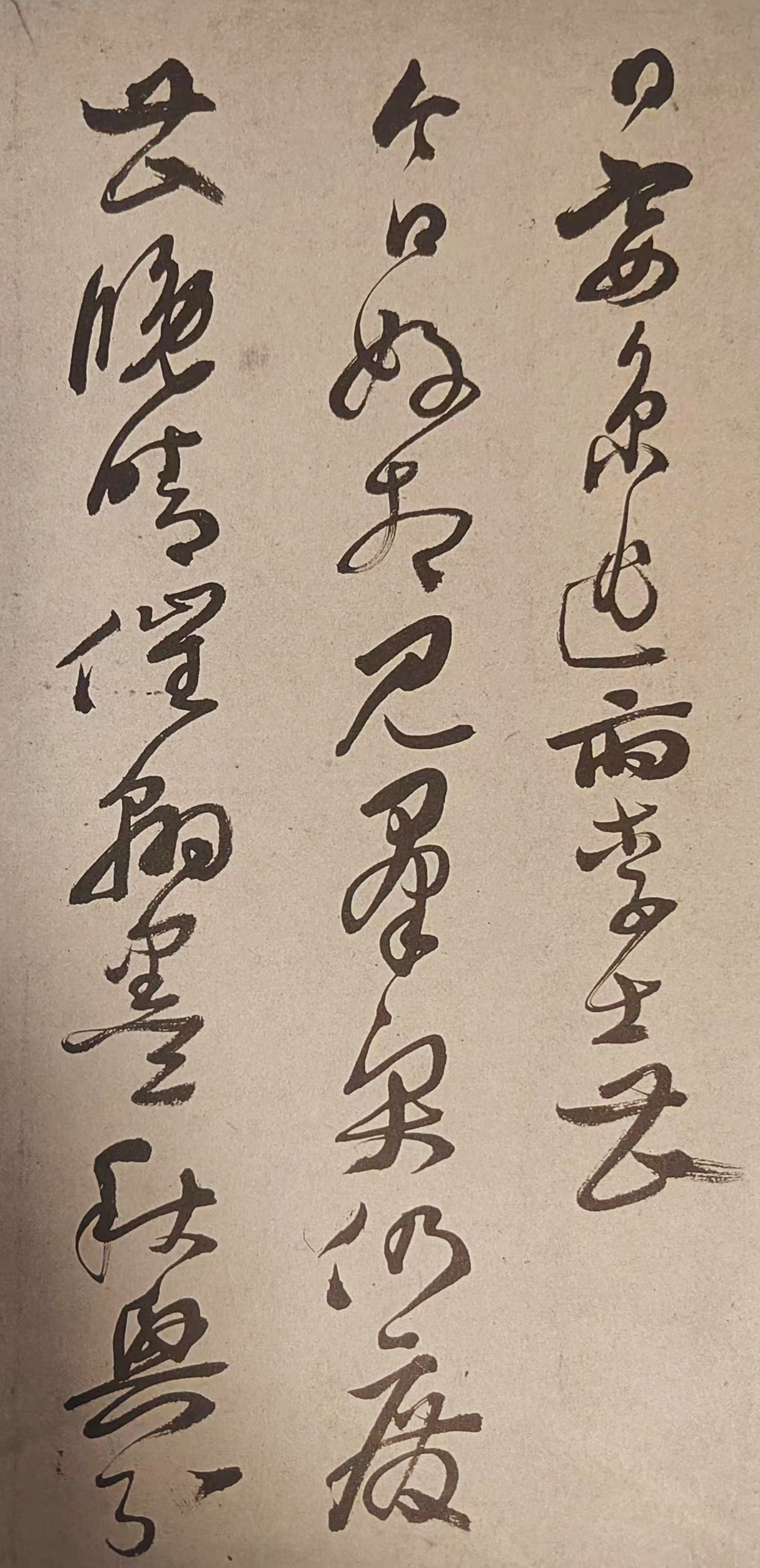

黄道周的书法艺术,也在他生命的最后两年里表现到炉火纯青的地步。《后死吟等三十首诗卷》应该是黄道周的绝笔。黄道周在生命的最后时刻以书法留下了他的心志。这既是中国古代文人以书法为工具的必然,但他的墨迹变化也给书法历史留下可资研究的心理和艺术的典型,这与颜真卿的《祭侄文稿》有异曲同工之妙。黄道周谈书的论述也是林林总总,虽被视为“学问中第七、八乘事”的书法,但在他的实践里却成为明晰心志的写照。在历练了痛苦的一生,也书写了一生之后,以《后死吟等三十首诗卷》为黄道周最后遗墨,也可以观察黄道周一生的书法艺术轨迹。此卷楷书,体现了钟繇、欧阳询为黄道周学楷之典,从早期“间出己意”到生命的最后时刻,其实是“己意未泯而法则已娴”。观其用笔,方圆互见而不龃龉;品其气韵,祥和精微,诚风骨之外化、书国之圭珍,逾百世而宝重,可为千秋范型也。

《后死吟等三十首诗卷》局部图

因此,黄道周的书法在深奥奇隽、遒媚劲健之外,又寄托了许多不媚世、不屈服的坚毅人格元素,字里行间,总能让人仿佛读到一种明英烈的壮志豪情。

二、书法态度:“学问中第七、八乘事”

黄道周、倪元璐、王铎这三位当世才俊,对书法之道都是“法平其上”。比较之下,黄道周则完全把书法视作“余事”,他说:“作书是学问中第七、八乘事,切勿以此关心。王逸少品格在茂弘(王导)、安石(谢安)之间,为雅好临池,声实俱掩。余素不喜此业,只谓钓弋余能,少贱所该,投壶骑射反非所宜。”他所指王羲之的品格,是指的政治和为人品格,因为书法而被掩盖了。作为一个终身的“纲常”“道统”的实行家,艺术在他心中始终是“第七、八乘事”。既然如此,黄道周的书法为什么还有极高的成就,并且得到当时和后世普遍而长久的推崇?究其原因:他具有极高的艺术天分,坚持刻苦的学习态度,加上正确的学习方法,以及独特的道德人格等产生的影响。

他对书法的重视程度、所投入的时间不及经史诗歌,但这并不影响他对书法艺术的理解。他说:“书字自以遒媚为宗,加之浑深,不坠佻靡,便足是流矣。卫夫人称右军书亦云:洞精笔势、遒媚逼人而已。虞、褚而下,逞奇露艳,笔意偏往,屡见蹊径。颜、柳继之,援戈舞锥,千笔一意。自此以还,遂复颇撇,略不堪观。才姿不逮,乃抵前人以为软美,可叹也!宋时不尚右军,今人大轻松雪,俱为淫遁,未得言诠。”(《黄漳浦集·与倪鸿宝论书》)

这里,黄道周对书法艺术最重要的审美形态“丰骨”与“美韵”的统一,即“遒媚逼人”,有准确的理解。他还指出了晋以后书家对书法的“力”与“韵”的关系发生偏颇。如果从全部中国书法史的面貌作客观比较,应该承认,晋人书法之“韵”,确实是最能够代表中华书法文化精神的圭臬。黄道周以其慧心只眼,直入幽微,这是他将“余事”做到妙境的根本原因。黄道周被后世看做“人品与书品统一”的典型,但黄道周自己在谈论书法艺术的时候,却没有离开“书法本位”,也没有因为赵松雪的“贰臣”问题看轻他的书法。

笔者认为,黄道周将书法作为“学问中第七、八乘事”,就可以理解:所谓“余事”,是相对于天下国家、世间百物的“大关心”而言,并非对艺术的“不求甚解”。黄道周书法艺术成就的根本在于他的独立精神、自由思想。他对儒家的大规矩是终身遵循实践的,而具体的表现,则在诸多关键时刻都出自他的个性。

尽管如此,黄道周告诫自己对书法“切勿以此关心”,还说:“余素不喜此业,只谓钓弋余能,少贱所该,投壶骑射,反非所宜。若使心手余闲,不妨旁及。”但历史不仅记住了他的千秋功业,还记住了他的书法及绘画。他是从儒家正统的立场来看待书法的,有此态度不足为怪。即使论书他也是从人品与书法的实际功用出发的,他说:“自古俊流,笔墨所存,皆可垂训。如此看来,笔者认为,这也与柳公权“用笔在心,心正则笔直”的说法有异曲同工之妙。

三、笔法体现:“飞鸟出林,惊蛇入草”

黄道周自己的书法观念,曾经有过阐述:“然在法乘中骨相行藏,只有肥瘦。肥者,右军之师李卫;瘦者,率更之变右军。除此两途,别无正法,不旁及也。”(《黄漳浦集·书品论》)书法的所谓“肥”“瘦”,可以从用笔上寻找端倪。与倪元璐相比,黄道周之书以瘦硬居多,如果比较现存最早的《奉张耀之诗卷》和向晚的《赠倪献汝札》等,均为行书,越到老年,瘦硬之骨气益见鲜明。至于黄道周的小楷,则在对欧阳询的“瘦”笔品摩之间,更加表现出自己的趣味,黄道周书法的“遒媚”之处也可从中玩味。

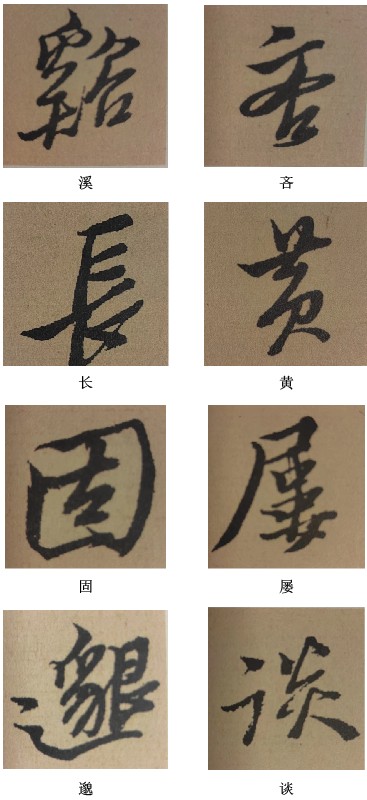

尤其是行草书,笔法圆劲,浑厚而迅猛。大有“飞鸟出林,惊蛇入草”的境界。点画亦辣亦润,尤厚尤健。以《榕坛问业》为例:如“点”的凝重和呼应的势态(如下图“溪”“吝”字),“横”的上升斜度(如下图“长”“黄”字)。“口”形横折角度的规律(如下图“固”字),“撇”因字势需要或内抑或外托(如下图“屡”字)。“捺”的上挑(如下图“邈”“谈”字),既有西汉八分简牍气,参以隶书笔意取横势。同时又不拘泥于此形态,将简牍和章草的波动之势巧妙地扩散运用。他既不追求平正规矩,又不放纵炫耀才情,妙在与二王行草书中不断变化的神理相默契,有发挥了《急就章》里面的健和雅的风味,还有一个小角度的硬坳,可谓是独树一帜。为了使字本身茂密,又要线条本身富有弹力,他用小角度营造的笔法,既流利畅快又内容丰富,许多线条搭配,他常常出其不意,使笔画走向多样化。配合相应的简笔、长画后产生的疏朗、慷概意象,穿插组合,透露出生巧中包含着古法后的新意向。

在偏旁的错落、构形的聚散上,始終不放过拨正重心的关键,而且在字形短長、欹侧中娴熟地调形贯气。字形取势不但右上耸起,而且往往左下角有意缩短形成反差,这样的处理,使字势险绝异常而撼人心弦。

例如《黄道周赠倪元璐草书》,此草书卷正是黄道周书赠倪元璐的佳作,展卷观之,通篇气势连绵,如飞鸿舞鹤,恣肆烂漫,可见当时意气风发、精神饱满的书写状态,在连绵的流荡中足可窥见黄道周倔傲的风骨。其用笔方圆转折自如变换,波磔多姿,俊秀而不失生辣,欹肆却见优雅。其结构松紧有度,虚实相生,秦祖永谓其“行草笔意,离夺超妙,深得二王神髓”,这也体现了他对传统的传承与发展。

《黄道周赠倪元璐草书》

从临帖来看,要处理好“疾”与“涩”的关系。如果技法高超熟练,临摹时“疾”的一面能够做到,难的是“涩”,更关键是涩中有畅,畅中有涩。畅和疾可以通过技法的熟练来实现,但涩不是单纯的技法所能解决的。疾、畅是一种抒发和表达,而涩则是一种把控,与人生经历息息相关。

从明人来看,黄道周和倪元璐的书风有一些接近之处,以隶书为底质,笔法连绵,跌宕多姿,尤其是偏于行草一路的,自有排山倒海之势,气象和格局非一般庸人俗子可望其项背。在黄道周的书法中,字形已经融入整体,更多地要从全篇的角度来看,这已经为后世书风的转变预设了一个新的角度。在技法特征来看的话,个性化成分更多一些,很难看出主要取法某一家,属于“新派”。笔者认为,这是最大的价值所在,具有一定的开创性意义。

四、章法关注:“一气呵成,整体为先”

要说其创造,最为显著的应该说是在章法布局上。一般行草书均取纵势而求流贯,他却摻了隶书笔意,用横势而求紧结,加上他扩大行距、紧缩字距,造成了独特的形式美。倾斜之字紧紧贯串成行,加上行笔生辣扑拙,一气挥成,造成了一种咄咄逼人的气势,让人欣赏时亦无不一气呵成。黄氏书风个性极强,习性愈重,同时給人创造的余地亦愈小。因此,以笔者浅见,学书应取法宽阔大道,切不能因一时冲动而迷惑漫长的艺术发展道路。尤其是初学者,很容易不理解其内质和精彩所在,而依样画瓢似的学其奇险,往往容易狂怪离谱。

黄道周对张旭、怀素的草书均有推崇之语,但他的草书又颇不同颠张狂素。如果说,唐草以流畅旷放为其基本美学意象,而黄道周的草书则紧密而多纠绕,几乎不作布白间隙的考虑,任笔直下,缠绵至终。其间可以让人感受到奇崛不平之气。“唯美”的晋唐风韵在他手里已经改造出明显“变态”,这显然是明末书法在普遍的传统书法审美标准里不同于晋、唐、宋书法格调的表现,但也正是其时代特点的证明。黄道周从雄奇中古拙茂密,刚劲刻厉,在字形欹侧中巧妙地调形贯气;在字密行宽中娴熟地布白谋篇,既有魏晋的流风遗韵,又有明末的磅礴雄浑。

笔者认为,学习黄道周的书法,章法上要更多关注“整体性”。从其大量行草书作品来看,局部特征并不是优先突出,但整篇作品却是气势如洪,仿如高手打太极,连绵不绝。因此,从临帖实践来看,笔者认为,可以注意以下三点:

一是注意意在笔先,书写时以气驾驭。要做到意在笔先,必须多读帖,将用笔细节了然于胸,才能驾轻就熟,一气呵成。以气驾驭首先要做到熟练,有一定的书写速度。这一点非常关键。当然,对于速度要辩证地来理解。概而言之,可以用“疾涩”二字来把握。速度迅疾,也要做到笔笔到位,留得住,不能一笔带过,笔笔沉劲入纸。初学者容易产生飘浮油滑的现象,需要防范。

二是注意严以修身,多养浩然之气。从笔者长期临帖来看,感觉黄道周的行草书有一股浩然正气,因此,所以要多读书,提升个人修养。如果人品低劣,人格猥琐,是不可能把黄道周书法写上手的。试想在反清复明的斗争中,直面清军,许多时就是生死存亡的考验,所以心中常有磊落不平、郁勃沉雄之气,这些通过书法抒发出来,遂能成就我们到的气象格局。归结为一句话,黄道周的书风与其性格和经历紧密相连,故而需要全方位地把握,方能领略其中的精髓和神韵。

三是注意化隶为行,古意盎然。虽然从笔法和字形等外在形态来说、看不出宗法某家,但如果进一步深入,仍可以探究一些端倪所在。黄道周行书最主要是隶书底蕴,看起来是行草书,实质笔笔乃隶书,字形多见扁方,有的也借鉴章草笔法,融入其中,古味极浓,妙合无垠。有鉴于此、在临摹黄道周行草书时,可以同时在隶书上花一些功夫,做到两者融会贯通,体验参会的妙处。

总的说来,黄道周书法这种强悍奇宕的格调,显然是其个人独到的风格的体现。行气处别具一格,行笔从上到下,一气贯之,无任何停留滞笔的感觉,同时生动的字姿俯仰照应,摇曳跌宕,既給整个章法帶來活泼的气氛,也使整幅作品精、氣、神饱满充足。字字密集而行宽,使全篇的字里行间洋溢着轻松自如的感觉,表现了他和元明盛行的俏媚风气絕然不同的、独特的创造精神。

创建时间:

创建时间: