前言

公元353年4月22日(晋永和九年三月初三日),时任会稽内史的王羲之与友人谢安、孙绰等四十一人在会稽山阴的兰亭雅集,饮酒赋诗,王羲之将诗赋辑成一集,并作序一篇,取名《兰亭集序》,也称《兰亭序》《临河序》《禊帖》《三月三日兰亭诗序》等,其书稿被历代书界奉为极品——“天下第一行书”,誉为书法中的神品,遂为墨皇,也由此奠定了王羲之“书圣”的地位。

距今1666年的那场兰亭雅集盛会的盛况,早已在历史时空中淡散,但王羲之和他的《兰亭序》犹如高山,突兀而起,不但没有阻挡人们跋涉的脚步,却成为文化历史的标记,犹如灯塔,熠熠生辉,既聚合了前人书法文化能量而增加了亮度,又为无数后人的前行照亮探寻的迹途。

书法家沈尹默曾云:《兰亭集序》乃“当时逸少本天全”。天全者,上天所成全也。它揭示了王羲之书法意境之创造,原为书圣积年蕴蓄且与时、人、情、境撞击融合而成的灵感神异火花之结晶,非他人所能企及。千百年来,无数书法家、学者孜孜不倦地释读《兰亭集序》书法之意境,也未至穷照底蕴的境界。《兰亭集序》书法艺术意境遂成为留给后世不尽探索与争论的书法智慧的迷宫。

柯林伍德在《历史哲学纲要》说:“一切历史都是思想史”;梁启超说:“史者何?记述人类社会赓续活动之体相,校其总成绩,求得因果关系,以为现代一般人活动之资鉴者也。”[1]

所以我们要研究兰亭雅聚和王羲之的《兰亭序》,分析其价值要素,构建其价值体系,探寻其当代意义。

1 价值影响

1.1价值影响的评判维度

任何一部作品只要有影响就有价值。

影响是因为人或事,以间接或无形的方式作用或改变他人行为、思想或性质,被改变人施以扩散,使其流传的范围很广,时间很长。

价值属于关系范畴,从认识论上来说,价值是指客体能够满足主体需要的效益关系,是表示客体的属性和功能与主体需要间的一种效用、效益或效应关系的哲学范畴。就价值的本质说,马克思认为:“‘价值’这个普遍的概念是从人们对待满足他们需要的外界物的关系中产生的。”[2]这说明价值产生于人与外界构成的一种关系中,任何价值的大小、有无,首先取决于人的需要和需要的程度。

这样看来,价值就是泛指客体对于主体影响所表现出来的积极意义和有用性质,是标志着人与外界事物关系的一个范畴,它是指在特定历史条件下,外界事物的客观属性对人所发生的效应和作用以及人对之的评价,也就是说艺术的价值影响就体现在两个判断维度,两个互相联系的方面:一是事物的存在对人的作用或意义;二是人对事物有用性的评价。

1.2价值影响的永恒性

马克思指出:就希腊艺术来说,虽然它跟社会发展的特殊形式结合在一起,但是在一定的方面它对我们仍然是“一种规范和高不可及的范本”,并具有“永久的魅力。”[3]这种看法也就表明,不论出于什么原因,有些类型的艺术具有永久的,以及超历史的永恒价值。

1.3《兰亭序》的价值影响

《兰亭序》的价值影响就体现在时间和空间的永恒性。

从空间维度来看,《兰亭序》自问世以来,其影响范围最广,波及韩国、朝鲜、日本、新加坡、东南亚以及世界所有华人所及之处,并影响着他们的所在地文化的发展。他的作品以及美学思想,影响书法艺术的创作、书法理论的发展,对日本、朝鲜和韩国的影响尤为深远。日本学者伊东参州毫不讳言:“一部日本的书法史,就是中国书法不断影响日本的历史……我国书法不断发展变迁到今天,是在中国书法的不断影响下造成的。”日本汉字学家、书法史学家中田勇次郎也说:“中国书法的流变,随着王朝的更替,不断如同一股波浪似的向日本蜂涌而来。”隋唐以来随着中日文化的交流的日益频密,几乎每个时代的日本书道的代表人物多数得到中国书法的直接熏陶,受到中国书法家的影响。

从时间维度来看,《兰亭序》自问世以来,“二王”体式成为中国正统书法的官方书体,几乎所有习书之人都把它当作恒定的入门的范本,亘古不变。梁武帝、唐太宗、宋仁宗、宋高宗、康熙、乾隆等历代帝王对王羲之书法的推崇,导致了东晋以后中国书法史的发展以王羲之书法为正宗,使王羲之走上了书圣宝座。

2 价值结构的塑造

2.1如何构建艺术价值的结构呢?

任何结构都是一种体系,由多个成分元素构成,形成相互影响密切关联的逻辑关系。构建艺术价值的结构,就是破解艺术内在复杂的哲学结构,以及人类艺术思维难以具像的困结。

如何把纷杂幽隐的事物呈现出具像可视的结构图像呢?

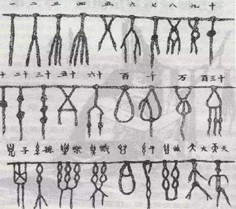

在远古时代,文字产生以前,人们利用结绳的方法帮助记事活动,让日常生活事务的形象易记。《易经·系辞下》:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。”“古者包牺氏之王天下也。仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。作结绳而为网罟……”

结绳记事图

先天八卦图

八卦图、结绳记事就是观察天地之后把幽隐难见事物具像可视的结果。

所以结构化的图形就是构建艺术价值结构的关键。

如何构建呢?

2.1.1人类的难题

爱因斯坦说,探索奥秘是人类最美妙的事情。亚里士多德说,求知是所有人的本性,一个感到疑难和好奇的人,便觉得自己无知。《易.系辞上》说: “圣人有以见天下之赜。”圣人的使命就是解开困惑天下的所有幽暗深隐的奥妙,这个“赜”就是复杂奥妙的哲学结构,也是思维的困结。

2.1.2如何解开难题

答案就是塑造价值结构。

首先理解结构和成分。法国结构主义哲学家列维—斯特劳斯指出:“结构展示出一个系统的特征,它由几个成分构成,其中任何一个成分的变化都会引起其他成分的变化。”[4]就是说结构是系统,由几个成分构成,而且任何成分变化都会引起整体变化。

如何构建价值结构?

老子代表道学的答案是:“道之为物:惟恍惟惚,惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物;窈兮冥兮,其中有精。其精甚真,其中有信。自古及今,其名不去,以阅众甫。吾何以知众甫之状哉?以此。” [5]

王弼代表玄学的答案是:“夫象者,出意者也。言者,明象者也。尽意莫若象,尽象莫若言,言生于象,故可寻言以观象;象生于意,故可寻象以观意,意以象尽,象以言著。”[6]

王维代表佛家的答案是:“原夫审象于净心,成形于纤手。”[7]

……

古代贤圣给了我们答案,要么生涩难懂,要么单一片面,要么深奥空形,就像奥地利维特根斯坦:“哲学解开了我们思维中的困结;因而它的结果一定是简单的,但它的活动却像是它所解开的困结一样复杂。”[8]

所以,解开“赜”的奥妙神道却很难,也很复杂,既然如此,就需要一个简单明了、层次分明、操作简单的方式方法。

2.1.3孔子给了完整的解决方案

孔子的答案系统、全面、简单、易做。

子曰:“圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象。”

子曰:“书不尽言,言不尽意。然则圣人之意,其不可见乎?子曰:“圣人立象以尽意,设卦以尽情伪,系辞焉以尽其言。变而通之以尽利,鼓之舞之以尽神。”[9]

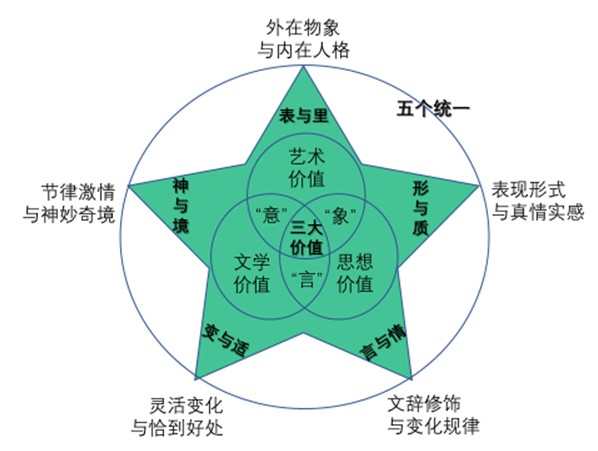

2.2价值结构的“三五模式”

2.2.1三个内核价值

“象”“言”“意”是价值结构的三个内核价值

“象”,就是“物象”,艺术价值,最浅的艺术境界是模写,它是用直观感觉和相对独立的思维来反映现实表象的价值物,也就是说外在表现的形象。

“言”,就是“文辞”,文学价值,艺术境界是联想,它是用联系的观点、整体的观点来反映价值物之间的联系的文采辞藻。

“意”,就是“文境”,思想价值,也最高的艺术境界的本质源泉,它是艺术家内在价值观和人格修养的内化能量。

其三者的关系是相对独立又相互联系,以“意”为本,生成“言”,再形成“象”,三者是一个由表及里的审美层次结构。

2.2.2五个外延方式

五个外延方式是五个统一:

“立象尽意”,外在物象与内在人格的统一,即表与里的统一;

“设卦尽情”,表现形式与本体规律的统一,即形与本的统一;

“系词尽言”,文辞修饰与真情实感的统一,即言与情的统一;

“变通尽利”,灵活变化与恰到好处的统一,即变与适的统一;

“鼓舞尽神”,节律激情与神妙奇境的统一,即情与境的统一。

2.2.3“三”与“五”的关系

“三”是“五”的目标境界,“五”是达成“三”的方式方法。

价值结构的三五模式图

3 《兰亭序》的价值结构解析

3.1《兰亭序》的价值内涵

3.1.1《兰亭序》的艺术价值——“象”的价值

《兰亭序》之笔法、结体和章法体现了晋人精神气脉相贯,浑然一体,体现了多样性统一的审美法则。董其昌在《画禅室随笔》说:“右军《兰亭序》,章法为古今第一,其字皆映带而生,或大或小,随手自如,所以为神品也。”解缙在《春雨杂述》中说:“右军之叙兰亭,字既尽美,尤善布置,所谓增一分太长,减一分太短。”

《兰亭序》的形式结构的美和内容气质的美相得益彰达到完美和谐的境地,唐太宗对《兰亭序》的艺术价值给予了最高评价:“尽善尽美!”

3.1.1.1《兰亭序》笔线

《兰亭序》的笔法线条就是王羲之心灵的“心电图”。

《兰亭序》笔法上,中锋的提按起转,笔转随意,让骨力与姿媚的互渗相融,让意匠与态势的自然蕴涵,让字势与行气的贯注生姿,或正或斜,或左或右,顾兮盼兮,自然朴拙;藏露兼施,中侧并用,顿挫丰富,万圆默契,提按变化,转折灵活。

《兰亭序》线条上,内擫之笔,让线条既遒丽爽健又圆融冲和,既内含骨气古质又外露遒润英华,既行云流水又以形媚道;笔锋绞转,既似自然幻化又目击道存,既萦带牵丝又心随笔转,既神气洞达而又心意遣笔,澄怀观道,让书者与赏者都达到高度精神一体。

《兰亭序》在笔线的规律上,王羲之在《书论》中说:“下笔不用急,故须迟,何也?笔是将军,故须迟重。”

“笔是将军”在《兰亭序》中就表现在的笔线的控制所呈现的规律,如点的六种规律(侧点、长点、平点、并列点、呼应点、竖点);横的四种规律(长横、承启横、左尖横、出锋横);竖的四种规律(露锋竖、藏锋竖、左钩竖、右钩竖);撇的六种规律(斜撇、回锋撇、竖撇(曲头撇)、卷尾撇、直撇、平撇);竖的六种规律(斜捺、平捺、回锋捺、启下捺、反捺、抽锋捺);钩的八种规律(横钩、横折钩、竖钩、弯钩、竖弯钩、卧钩、斜钩、横折斜(弯)钩)。

3.1.1.2《兰亭序》结体

《兰亭序》字体的法度态象万象,让自由浪漫与均衡结构的结体彰显出姿态潇洒和精神洁净的圆润灵秀的气息,弥漫着书家的生命情怀和意绪;

《兰亭序》字体的结构飘动简率,草草眇眇,或卧或倒,或连或绝,或行或止,达到了线条灵宕和笔法古茂,牵丝轻盈与平正雄健的和谐统一。

《兰亭序》字体的形态千娇百媚,参差错落,收放开合,奇正相生;穿插避让,位置挪移,鼓侧取势;因字立形,重并求变,中宫紧结,向背对比;借楷求静,借草求动,断连交替;同字异形,同旁异写,同画异态。

3.1.1.3《兰亭序》章法

俗话说一划成规,一字定准。《兰亭序》在章法布局上,可以说在下笔瞬间即定准绳,“一点成一字之规,一字乃终篇之准”,虽然前宽后紧,但是全篇浑然一体,首尾相应,左右照应,上下承接,贯气连意。

字组章法,就是单字与单字的连接关系,有笔势连接、体势连接、收放对比连接、穿插连接等。

行内章法,就是众多字组成一行字的连接关系。《兰亭序》行内章法表现为中收与放、攲与正、轻与重、大与小、粗与细、疏与密、松与紧等对比关系,可谓变化微妙,平和简静,寓奇于正,但是不管是轴线如何波动,最后都要达到轴线对正重心稳定。

行与行章法 ,就是众多行与行之间的关系。《兰亭序》的行与行之间,充分体现了浓淡、疏密、穿插等多种关系,使整篇作品出丰富多彩。

3.1.2《兰亭序》的文学价值——“言”的价值

文学是语言文字的艺术,是运用虚构和想象,使用语言塑造形象,反映社会生活,表达思想感情的艺术。王羲之的《兰亭序》开创了山水寓情的文学体裁,为唐宋山水文学以及以后山水文学的审美趋向产生了深远的影响。

3.1.2.1主旨鲜明,立意极高,感怀生死

王羲之在《兰亭序》中感怀古今,将“人生价值”和“人生归宿”两个问题,上升到哲学高度,也成为《兰亭序》最鲜明的主题。

如何看待死生?

首先,感叹无奈。序文否定庄子观点,认为人生应该“修短随化,终期于尽”“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”,这不是表达内心的悲伤,而是感惜人在对抗这伟大的造化(自然)时所表现得永远无力无奈。

其次,解决方案——“心悟”。“有心未能悟,适足缠利害。未若任所遇,逍遥良辰会。”[10]作者将人生的思考放到了“心悟”的高度,“心悟”需要三个阶段,即“适足”——“所遇”——“逍遥”,首先学会知足,不要被名闻利养金钱地位所困,其次随遇而安,顺应事理,才能获得安泰,最后是良辰美景,即时逍遥。

最后,做到“有心”。王羲之和友人就是在暮春烟景之下做到“有心”,不是伤时叹逝,而是呼朋啸侣与山水相亲,一起来欣赏这大好春光,在山水自然之乐中逍遥自得忘怀生死。

如何看待人生?

首先,立意终极问题。王羲之序文中进一步了解读人生的终极问题——生死。

其次,解释人生状态。面对人生的四种不同状态,即当“欣其所遇暂得于己”之时,当“所之既卷情随事迁”之时,当“向之所欣已为陈迹”之时,当“修短随化终期于尽”之时,自然产生“快然”“感慨”“兴怀”“痛”四种不同的情感。

最后,感怀生命周期。人生的四种不同状态其实也是在人在青年、中年、老年、暮年的不同阶段,分别感受到人必须学会快乐满意忘记烦恼和拘束、不要埋怨感叹世事纷繁、感叹时间流逝惋惜伤感、不为一生虚度而悲哀痛悔等。

3.1.2.2文辞华丽,雕词琢句,骈散互用

骈文是一种文体,起源于汉末,形成并盛行于南北朝,其以四字六字相间定句,世称“四六文”,而这种文体讲究对偶、辞藻、音律、典故,极不利表情达意。《兰亭序》却开创了清新的抒情文风和体例。

《兰亭序》文辞华丽,赏心悦目,比如“崇山峻岭,茂林修竹;仰观宇宙之大,俯察品类之盛”等词语写兰亭山水之优美,对仗工整,词语华美,山林俊修,俯仰天地,有景有情。

《兰亭序》雕词琢句,如切如磋,多一字即显多余。如“永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。”开篇明意,将兰亭雅聚的时间、地点、事件清晰交代;再如“每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。”让我们立刻明白了感慨前人的途径和理由。

《兰亭序》骈散互用,不拘一格,洒脱流畅,如“此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”中,“清流激湍”“流觞曲水”,“畅叙幽情”是骈体风格,如果头尾一贯就显得单调枯燥,但是加上“此地有……又有”“引以”“虽无……亦足以”,让文风不拘骈偶音律,活泼自由,写景抒怀别具格调,极富表现力。

《兰亭序》极大丰富了祖国的语言宝库,从而也奠定了《兰亭集序》在中国文学上的地位。

3.1.2.3段落分明,起承转合,文序清晰

《兰亭序》按照语意共分三个部分,而且每个段落各自成立,起转有序。

第一部分,从“永和九年”到“信可乐也”。开始记叙了集会的时间、地点、事由、人物,中间“此地有崇山峻岭”铺叙四周环境及场面,最后“是日也”描写心境,抒发心情。这一部分描写雅集之情和景,摄其神韵,天朗气清,惠风和畅,无不体现作者的愉快心情和对自然山水的热爱之情。

第二部分,从“夫人之相与”到“岂不痛哉”。由第一部分写景转到第二部分写意和境,揭示人生忧患的来源。首先来自内生命的欲壑难填,即“欣于所遇”便“快然自足”,“所之既倦”便“感慨系之矣”;其次来自外在世界的流转不定,即“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”;再次来自个体生命的短暂有限,即“修短随化,终期于尽”;最后来自痛苦无解的大命题,即“死生亦大矣,岂不痛哉?”。这一部分,作者感慨时光飞逝,人生苦短,但字里行间却暗含着王羲之对人生的忧患、眷恋和热爱。

第三部分,从“每览昔人兴感之”到“亦将有感于斯文”。由第二部分写意和境转到第三部分写感和怀。从“兴感”到“兴怀”,从与古人“若合一契”体验死生之感,进而抒写人生世事,批判士大夫“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,最后感叹“后之视今,亦由今视昔,悲乎”。

3.1.3《兰亭序》的思想价值——“意”的价值

魏晋风骨,就是《解说》中的“风清骨骏”,即“文情并茂的、结构严密的、刚健朗畅的美”。风骨是魏晋时代的底色,王羲之是这个时代的代表,李志敏评价:“王羲之的书法既表现以老庄哲学为基础的简淡玄远,又表现以儒家的中庸之道为基础的冲和。”

中国书法艺术是内蕴丰富的艺术,点画线条组成的黑白世界,既是书法家自身情感和心绪的表达,也是书法家精神世界的自然流淌,也更是时代精神的张扬。儒、道、佛三家思想是中国文化的三条奔流不息的大江,构建了中华文化的基本精神。《兰亭序》就是儒释道三条思想大江凝聚的海洋。

3.1.3.1中道致和的儒家气质

中庸,是中国文化最核心的理念,中国书法的基本精神是由“道中庸”通过“致中和”达到“极高明”的境界。

《兰亭序》书法品相华美,中道致和谐。《周易•坤卦》第五爻:“黄裳,元吉”;《象》曰:“黄裳元吉,文在中也”;《文言》:“君子黄中通理,正位居体,美在其中,而畅于四支,发于事业,美之至也!”《兰亭序》中和之美,集中体现了其笔态的对称安稳、谨严端庄;其线条的匀称整齐、方润均衡;其法度的规范森严,安祥俊拔……真正做到字正人正,不偏不倚,中节适度的“致中和”的境界,修身稳健的儒家气质。

《兰亭序》辞文正量华丽,不语怪力乱神。《论语·述而》:“子不语怪力乱神”,体现孔子教育弟子们,对于鬼神要敬而远之,君子当正道在心,这是儒学的积极性体现,儒家把人的本体——“性”与“命”视为“天赋”,在人们心中奠定了积极的心理定势,以此产生了“兼济天下”的责任担当的使命意识和人文情怀。《兰亭序》通篇充满着正能量的华美文字,没有任何关于怪异、勇力、叛乱和鬼神的字词句,这也是儒家高贵品质的表现。

《兰亭序》乐山乐水情怀,追求人生境界。《论语·先进第十一》:“莫春者,春服既成。冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”这是孔子与他的学生子路、曾点、冉有、公西华谈人生志向和理想时,曾点的回答,也是孔子非常满意的回答,所以孔子赞叹道:“吾与点也!”为什么孔子对曾点热爱大自然的看法却如此赞叹呢?这就是因为曾点的理想主义与孔子主张仁者“乐山乐水”的高尚理想情怀是一致的。孔子要培养的是既有仁者胸怀又能治世的理想君子人才,还要有“乐山乐水”的人生情怀,将人间的和谐与自然的和谐自觉统一起来,去实现“老者安之,朋友信之,少者怀之”的儒家社会理想。文贤雅士借兰亭修禊之机,群贤雅聚,寄情山水,感叹骋怀,这不就是儒家的“乐山乐水”的人生境界吗?

3.1.3.2玄致清逸的道家精神

《老子》曰:“道法自然。”《庄子·人间世》曰:“唯道集虚。虚者,心斋也。”《庄子·大宗师》:“离形去知,同于大道,此谓坐忘。”“自然”“心斋”“坐忘”,形成的物我齐一、自然超脱的精神境界,对书法艺术清逸境界的营造起到了极其重要的作用。

《兰亭序》文辞清俊高致,趣自道家的审美内涵。魏晋时代,哲学背景是“玄学”,以“三玄”为根基,探讨世界有无的本体问题。《兰亭序》“齐彭殇”“一死生”之说源自《庄子·齐物论》,“放浪形骸”也是源自《庄子·天地》中的“堕汝形骸”。在此基础上,《兰亭序》中的“当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:死生亦大矣!岂不痛哉!”这些文辞之间所显示的,不正是王羲之在玄学环境下对苦乐相间世事无常的情感感叹和思考吗?

《兰亭序》书法表现轻松疏朗,契合道家的审美追求。《兰亭序》用笔疏朗清俊,轻松自然,字字独立,完全契合了道家清淡俊雅的审美追求;《兰亭序》结字远观粗看起来平淡无奇,细实近看则变化丰富,完全契合道家大巧若拙、大音希声的审美境界;《兰亭序》通篇生息不绝,气韵流转,完全契合道家的道法自然的审美理想。

《兰亭序》疏朗清谈生活态度,符合王氏的生活态度。东晋名士向往的生活方式是隐遁山林,服食养性,清淡遨游。东晋王氏是大族,多信五斗米道,彼此引为同道,而王羲之与道士许迈共同修炼深山,炼制丹药,一起采药遍游诸郡,读名山,泛沧海,快乐至死。茂林修竹的会稽山,是雅集乐享的最好选择,《兰亭序》的俊逸神妙,自然无拘,道趣盎然,就是东晋时期士族上层社会信奉仙道、讲求修炼的社会风气的最好佐证。

3.1.3.3缘意超尘的禅家空性

禅宗主张顿悟成佛,刹那间豁然贯通,“明心见性”,提倡随缘任远,虚静禅脱,“自性觉悟”,强调心手双畅,物我两忘,化机一片,形成“书中有禅,禅机通书”最终迅速顿悟,心归于心的最高审美境界。

《兰亭序》信手之作,堪称顿悟之作。“崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右”的优美环境,让人尽情宴饮赋诗,畅快痛快之后,难免感慨“俯仰一世,或取诸怀抱,晤言一室之内;或因迹所托,放浪形骸之外……”在不激不厉中顺手写出《兰亭序》以志其志,所以在创作心态上,王羲之持有一种超功利的人生态度和充满禅意的艺术情操,让序文更加淳朴,更具禅意。

《兰亭序》笔法气息,体现静空相依。禅学意境的艺术创作,强调书风要做到静空相依以空为主。“静”指的是字的形态,似动非动而非死胎,“空”指的是字体本身的灵性气质形态以及章法布局在空间上的合理留白状态。

《兰亭序》大悲觉醒,憬悟人生。王羲之出生在公元303年,他书写《兰亭序》是353年,这一年王羲之50岁。“五十而知天命”什么意思?就是人在五十岁的时候,就已经看得见终点,顿然醒悟生命的即将飘逝,所以《兰亭序》必然要拷问人生哲学的终极问题:“死生亦大矣”!王羲之在微醺中让《兰亭序》释放生命的大喜大悲,书写生命的悲欣交集。

3.2《兰亭序》的外延要素

《兰亭序》的外延要素有五个,也是达到内涵境界的五个方式:“立象尽意”“设卦尽情伪”“系词尽言”“变通尽利”“鼓舞尽神”。

3.2.1“立象尽意”——外在物象与内在人格的统一

物象是艺术作品的外在表现形态,它是由艺术家的内心世界的人格所决定的,“相由心生”,所以内在决定外在。《兰亭序》的外在象态就是它的笔线、结体和章法所形成的可视的艺术品相,而决定《兰亭序》外在尽善尽美的内在人格是什么呢?就是王羲之的名士风骨。

名士风骨人格的构成条件和特征是什么?冯友兰明确四个条件:“必有玄心”“必须有洞见”“必须有妙赏”“必有深情”。[11]李泽厚将其根本特征概括为“智慧兼深情”。[12]

《兰亭序》通篇体现了王羲之对宇宙万物及人类生死的感性体验和智性思考。通过会稽山的自然山水和修禊雅集,涉及到对世界万物的自然审美及人类文化活动的愉悦审美,涉及到人的深情意志和精神追求,以及对生命存在问题的洞察,更有对超越性存在的生命终极问题的理性而又智慧的思考:人事无常、人生短暂、生命终归一死……这深沉的悲叹恰恰体现魏晋人格特质“智慧兼深情”,让《兰亭序》显得“有玄心”“有洞见”“有妙赏”“有深情”。

3.2.2“设卦尽情”——技术形式与精神内容的统一

书法技术形式与精神内容如何做到统一呢?三个途径:

一是书法书体与文体形态的一致性。书法类型指的是真草隶转,大小方扇等不同的字体体例和纸张形式,书写内容指的是书家想表达的内心精神世界而用不同文体所呈现的文字,二者密切相关。楷体适合书写庄重性的作品,经、史、赋之类;行体适合书写较庄严性的作品,经、文、史、赋、手记、书信之类;草体适合书写宜写富有情感的作品,诗、词、赋及手札之类。山水寓情的《兰亭序》如果换成楷体或者篆体会有什么审美效果呢?

二是书法技术与精神内核的一致性。内在的精神理念本身就要求必须用适合的艺术类型和技术形式。《兰亭序》的精神内核是什么?是魏晋名士的风流野骨,既放浪形骸,又理性思考,与之相适应的书体就是随心所欲又张弛有度的行书或草书。

三是书法法度与自我精神的一致性。书法的法度就是笔画、笔法、结构、章法的规范、规则、秩序,自我精神就是修为学养,所形成的创作激情和行为习惯,就是准确理解文字内容的本真精神、认真把握书体的法度与调整自觉创作的自我精神,并将三者高度契合。《兰亭序》是书家学养和自主精神有机统一,让技术形式和精神内容的一致性、契合性达到了空前绝后的高度。

3.2.3“系词尽言”——文辞修饰与真情实感的统一

王羲之《兰亭序》的文辞修饰表现为文语俊秀清丽,文理顺理成章,文脉显隐得当,可是《兰亭序》思想深处的真情实感是什么呢? “死”和“殇”。

王羲之凭借切身的哲思睿智,洞察到了“一死生”“齐彭殇”是纯粹虚妄的人生追求。所以对生命存在的时限性、无奈性发出了痛彻的悲慨:“古人云,‘死生亦大矣。’岂不痛哉!”言悲,继之以“悲夫!”这款款深情让我们感叹珍惜生命,热爱生活的重要,使文辞修饰与真情实感在此刻达到了统一。

3.2.4“变通尽利”——灵活变化与恰到好处的统一

《兰亭序》的章法、结构、笔法每每灵活变化,都能做到恰到好处成为“神品”。所以明末董其昌在《画禅室随笔》中说:“右军《兰亭序》章法古今第一,其字皆映带而生,或大或小,随手所出,皆入法则,所以为神品也。”

《兰亭序》结体多变,欹侧多姿,千变万化,曲尽其态,错落有致,帖中二十个“之”字无一雷同,别具姿态,都恰到好处。

《兰亭序》用笔多变,以中锋立骨,侧笔取妍,时而藏蕴含蓄,时而锋芒毕露,也都能做到恰到好处。

《兰亭序》章法多变,单字与单字之间或紧或松、或大或小,多字之间或左或右、忽斜忽正,行与行之间不疏不密、或让或进,整体感觉行气流畅、和谐自然、动静得宜、收放自如、疏朗通态、风神潇洒、高古飘逸,恰到好处。

3.2.5“鼓舞尽神”——气息律动与妙境神情的统一

气息律动与妙境神情是什么?《易经•系词》曰:“一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也”。天地万物是两个混元物质,“阴”和“阳”构成,在“继”和“成”变化中运动,彰显万物大的天地“本性”。气息律动是指人的阴阳元气(本性)所产生的运动变化,表现为人的行为的生成、发展、变化、消亡等变化节奏,即律动过程,而这种气息律动的过程会产生不同的奇妙神情。

气息律动与妙境神情是什么关系呢?王羲之《记白云先生书诀》曰:“书之气,必达乎道,同混元之理。七宝者贵,万古能名。阳气明则华壁立,阴气太则风神生。把笔抵锋,肇乎本性。”孙过庭《书谱》曰:“情动形言,取会风骚之意;阳舒阴惨,本乎天地之心。”

气息律动与妙境神情如何有机统一?做到阴阳律动之气与妙境神情之韵有机融合,气韵氤氲,相融相依。一是写字先写心,意在字先;二是写字先定神,后写形,以其形写其神,取其意略其迹;三是写字之神在灵府而不在感官耳目;四是写字之韵在其心而不在规格法度;五是书法之美不在匠气而在书韵。由此可见,书法气韵的生动与否,与心性灵感、用笔用墨关系密切,《兰亭序》无论是歌山颂水,还是写喜抒悲,都是发自灵府,只有本真之情、本真之性方能造出本真之境,只有用气韵灌注生命的艺术作品,才能达到书法的气象韵律轨迹与人性的情感动态轨迹高度吻合统一。

4 价值结构的意义

“三五模式”书法价值构造模型,以易经义理为理论依据,以三大内核与五大方法为主要元素,构建完整的艺术价值的体系结构,尝试探索艺术价值的模型构建,意义重大

4.1呈现直观物象性价值

“象也者,像也”,结构模型让事物呈现出直观可视的物象,茅盾在《漫谈文艺创作》一文中说到:“结构指全篇的架子。既然是架子,总得前后、上下都是匀称的、平衡的,而且是有机性的。”构造模型是科学和艺术的结晶,是最浅的艺术境界,“三五模式”用图形的表现象态,以直观感觉和相对独立的思维来反映现实的价值物。

4.2呈现隐性规律性价值

任何规律都不是显性的而是隐性的,书法规律也是如此,所以“探赜索隐”,探究深奥的道理,搜索隐秘的奥妙。“三五模式”将书法的隐性规律总结为的三大内涵和五大外延,内部元素决定外部元素,而且相互促进,形成最高的艺术境界。

4.3呈现国学应用性价值

《易经》既为群经之首大道之源,其阴阳、象言意、五行生克等哲学义理自古以来被广泛应用,也为我们探索书法艺术价值及其规律提供了依据。完美的书法作品无不包含阴阳原理,诸如曲与直、藏与露、方与圆、断与连、迟与速、枯与润、行与留、疾与止、平与侧等刚柔线条的辩证统一,形成了阳刚之美、阴柔之美和协调之美。

总而言之,《易经》是中国古典美学范畴的源头,据此构建的艺术价值结构框架——“三五模式”,是艺术判断的基础,艺术审美的标准,艺术思维的方式,让天人合一的自然之美、刚柔并济的和谐之美、隐喻象征的抽象之美有了评判的价值依据。

参考文献

1.中国 梁启超《中国历史研究法》

2.德国 马克思《马克思恩格斯全集》第19卷 40页

3.德国 马克思《马克思恩格斯全集》第46卷上 第48、49页

4.德国 格·克劳斯《形式逻辑导论》上海译文出版社 1978

5.中国春秋 老子《道德经》第21章

6.中国魏晋 王弼《周易略例•明象》

7.中国唐朝 王维《绣如意轮象赞序》

8.希腊 苏格拉底《智慧简史:对世界奥秘的终极探索》吕陈君编著 中国言实出版社,2008-01

9.中国西周 姬昌《周易·系词上》

10.中国晋朝 王羲之(《兰亭诗》其二)

11.中国 冯友兰、李泽厚等《魏晋风度二十讲·十四论风流》 华夏出版社2009年版 第224—227页。

12.中国 李泽厚《华夏美学·美学四讲》 生活·读书·新知三联书店2008年版 第139页。

创建时间:

创建时间: